初めて軽井沢に行きました。

空に向かってふわっと抜けるような、開放感ある街の佇まい。

和と洋、動と静、暮らしと観光、新と旧、人の手による自然と太古からの自然……

それらが大らかに許容しあっている潔さ。

通りすがりの旅人である私をも、たちまち包みこむ懐の深さがあった。

さて、名古屋からは列車で片道4時間。

「特急しなの」と「新幹線あさま」を乗り継いで行った。

時間も限られるので、移動の旅にならないよう、行先は3か所ほどにとどめる。

まず向かったのは白糸の滝。

バスで向かう途中、ミズナラやハルニレが生い茂る壮大な森に圧倒された。

夕方、旧軽井沢通りあたりを散策。

にぎやかな表通りを一本入れば、昔からのひっそりとした通り、地元の方の静かな生活がある。

こういうところ、あてもなく歩くの好き。

次の日、ホテルの朝食前に歩いて雲場池へ。

周りの遊歩道をゆっくり歩いて回る。

カモやカイツブリが遊び、鏡のような水面に紅葉が映る。

次の日は、かねてからの念願、軽井沢千住博美術館へ。

駅から循環バスに乗って40分、なんと乗車料金は100円!

木立の中に奥ゆかしく佇む建物。

外光が降りそそぐ開放感あふれる館内、床は土地の起伏をそのまま生かしゆるやかに傾斜していて、自然の中を散歩しているよう。

他の美術館と違って、足腰が疲れないことに気づく。

新作「浅間山」が公開されていた。

千住博さんの作品を伝える言葉が私にはみつからない。

一枚の絵が放つものの底知れなさに、ただ驚かされる。

楽しいことはあっという間に終わり、帰りの列車の中。

軽井沢駅の売店で、井筒ワインとこの地のチーズを手に入れることは忘れなかった。

それはさておき、時々はいつもと違う場所に身をおいて、新しい体験をしてみることは大切だなと思う。

自分についてハッと気づくこともあったりして、ちょっとした旅もなかなかいいものです。

新幹線ホームから 福山城

新幹線ホームから 福山城

彼岸花がにょきり 1週間前は影も形もなかったのに!

彼岸花がにょきり 1週間前は影も形もなかったのに!

シマトネリコにアブラゼミ

シマトネリコにアブラゼミ 岡山のソウルスイーツ 大手饅頭

岡山のソウルスイーツ 大手饅頭

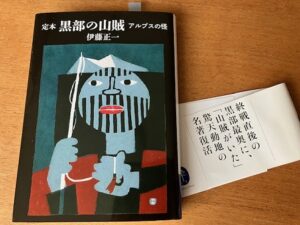

「定本 黒部の山賊 アルプスの怪」

「定本 黒部の山賊 アルプスの怪」