先週のこと、家の階段を踏み外し、足首を捻挫してしまいました。

最後の一段を降りたつもりが、もう一段あったみたい (‘Д’)

あるはずの床はなく宙に浮く足、前につんのめる身体……

次の瞬間、足の甲で着地する(??)という不自然なことになっていた。

「イタイ…」思わずうずくまる。

しばらくして腫れてきたけれど、まあ何とか歩けそう。

めんどくさがりの私はこういうとき、まず病院に行かない。

何とか自分で手当てをして乗り切ろうとする。

「とにかく冷やすのは基本でしょ」と思い、保冷剤をガーゼにつつんで足首を縛った。

そしてあとは安静、何となく足を下げない方がいいような気がして、クッションの上にのせた。

動くときは、いつのかわからない熱さまシートがあったのでそれを貼った。

2日ほど無理をせず、こんなふうに過ごした。

3日目くらいから、平地で歩くには問題ない感じ(階段は足首への負担が大きいのか、まだ少し痛みがあるけど…)

腫れは変わらずで、当初にはなかった青や紫のあざも出てきた。

「こんなことになったよ」同情をひこうとすかさず家族にみせる。

あっさりと「お大事に…」ですまされた。

そして今日は負傷してから9日目。

腫れもあざも、かなりひいてきた。

このまま順調にいくと病院のお世話にならなくてすみそう。

まあ、ちょっと今回は反省です。

年と共にじわじわと運動神経が鈍っていることを自覚できていないのかも知れない。

頭と体の動きが一致していなかったのかも知れない。

それともう一つ、「気をつけよ」という何かの警告なのかも知れない、とも思った。

子供の頃の、祖母や母の言葉がよみがえった。

ちょっとしたネガティブな出来事があったとき(物を落とすとか、お鍋を焦げつかせるとか…)こう言われたものだった。

「気をつけなさいということじゃ」

「大難が小難で済んでほんまによかった」(本当は大難だったかもしれないのに、これくらいのことで済んでよかった)

失敗した本人を責めることはしなかった。

起きたことには、何かしらからの注意を促すメッセージがある、と捉えていたのだと思う。

祖母たちの知恵に習って、あらためて足元をみよう。

しっかりと地に足をつけて過ごさなければね。

野菜の切り口がバラみたい!!

野菜の切り口がバラみたい!! 岡山のもも「はなよめ」

岡山のもも「はなよめ」

故郷の笠岡駅 効率化の流れか今では無人駅となった

故郷の笠岡駅 効率化の流れか今では無人駅となった 赤いガーベラ 咲いた!

赤いガーベラ 咲いた! 秋に植えたグラジオラス 咲いた!

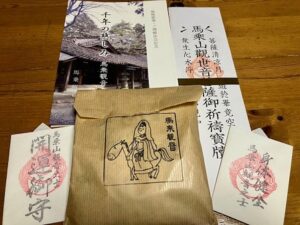

秋に植えたグラジオラス 咲いた! 昔ながらの茶袋のお接待が懐かしい…

昔ながらの茶袋のお接待が懐かしい… オシドリと鯉

オシドリと鯉